-

- 22-11-18

[오마이뉴스] 벌써 1년...법정스님, 이렇게 돌아오셨네요

본문

벌써 1년...법정스님, 이렇게 돌아오셨네요

[서평] 근승랑(槿承郞) 헌정 사진집 <비구, 법정法頂>

때로는 높이높이 우뚝 서고

때로는 깊이깊이 바다 밑에 잠기라

有時高高峰頂立 有時深深海底行

(법정, <아름다운 마무리>)

이 세상에서 받기만 하고 주지 못했던 그 탐욕과 인색을 훌훌 털어 내고 싶다. 한동안 내가 맡아 가지고 있던 것들을 새 주인에게 죄다 돌려 드리고 싶다. 누구든지 나와 마주치는 사람들은 내게 맡겨 놓은 것들을 내가 먼 길을 떠나기 전에 두루두루 챙겨 가기 바란다. 그래서 이 세상에 올 때처럼 빈손으로 갈 수 있도록 해 주기 바란다.(<아름다운 마무리>)

법정 스님은 따로 임종게(스님이 열반 직전에 남기는 게송)를 남기지 않았다. "장례식을 하지 마라. 사리를 찾지 마라. 재는 오두막의 꽃밭에 뿌려라." 장례 절차에 대한 유언이 임종게가 되었다.

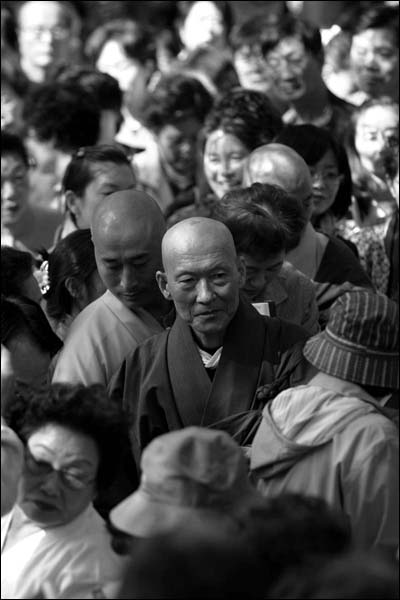

사바세계에서 고통 받는 이 땅의 사람들이 걱정되셨나보다. 법정스님께서 돌아오셨다. 스님께서 열반에 드신 지 딱 1년(절집에서는 음력으로 추모기일을 잡는다. 그래서 오늘(28일)이 1주기다). 근승랑(槿承郞) 헌정 사진집, <비구, 법정法頂>을 통해서다.

엄격하기로 소문난 스님께서는 평소 사진 찍히는 걸 탐탁지 않게 여기셨다. 유일하게 근승랑에게 허락하셨다. 작가는 스님이 돌아가실 때까지 딱 7년 동안 스님의 모습을 담았다. 단 하루도 거르지 않고 길상사에 가 사진을 찍었다. 주지였던 덕조 스님은 작가에게 '일여(一如)'라는 불명(佛名)을 붙여주었다.

내 삶을 이루는 소박한 행복 세 가지는 스승이자 벗인 책 몇 권, 나의 일손을 기다리는 채소밭, 그리고 오두막 옆 개울물 길어다 마시는 차 한 잔이다.

스님의 얼굴은 없다. 하지만 스님은 이 사진을 가장 맘에 들어 하셨다. 2008년 출간된 <아름다운 마무리> 책 첫 장은 이 사진으로 스님을 소개했었다.

아침나절에는 대숲머리로 안개가 자욱이 피어오르더니 오후에는 부슬부슬 비가 내린다. 오랜만에 숲에 내리는 빗소리를 듣고 있으니 내 속뜰도 촉촉이 젖어드는 것 같다. 어느 가지에선지 청개구리들이 끌끌 끌끌 요란스럽게 울어댄다. 아궁이에 군불을 지펴 놓고 들어와 차를 한잔 마셨다. 가을비 내리는 소리를 들으면서 마시는 차맛 또한 별미다.(법정, <봄 여름 가을 겨울>)

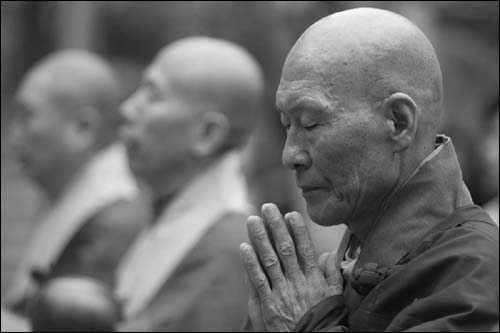

법정 스님의 염불은 마치 참선을 하고 계시는 것처럼 조용했다. 눈은 밑으로 향했고 입은 최소한만 벌려 염불을 하셨다. 합송이 끝나고 다른 법사 스님의 염불이 계속될 때도 스님은 선정(禪定) 상태에 계신 듯 평안한 모습을 유지하셨다.(근승랑, <비구, 법정法頂>)

나는 누구인가. 스스로 물으라. 나는 누구인가. 자신의 속얼굴이 드러나 보일 때까지 묻고 물어야 한다. 건성으로 묻지 말고 목소리 속의 목소리로 귀 속의 귀에 대고 간절하게 물어야 한다. 해답은 그 물음 속에 들어 있다. 그러나 묻지 않고는 그 해답을 이끌어낼 수 없다. 나는 누구인가. 거듭거듭 물어야 한다.(법정, <산에는 꽃이 피네>)

세상이 달라지기를 바란다면 우리들 한 사람 한 사람의 모습이 달라져야 한다. 내 자신부터 달라져야 한다. 한 사람 한 사람의 삶의 모습이 달라져야 한다. 그래야만 세상이 달라진다. 내 자신이 세상의 일부이기 때문이다. 우리들 한 사람 한 사람이 세상의 일부이다.(<산에는 꽃이 피네>)

우주는 한정되어 있지 않다. 우리가 마음의 문을 닫고 옹졸하게 산다면 그만큼 비좁아지고 옹색해진다. 마음을 활짝 열고 누군가에게 친절하고 사랑한다면 그만큼 자기 자신이 선한 기운으로 활짝 열리게 되는 것이다.(<산에는 꽃이 피네>)

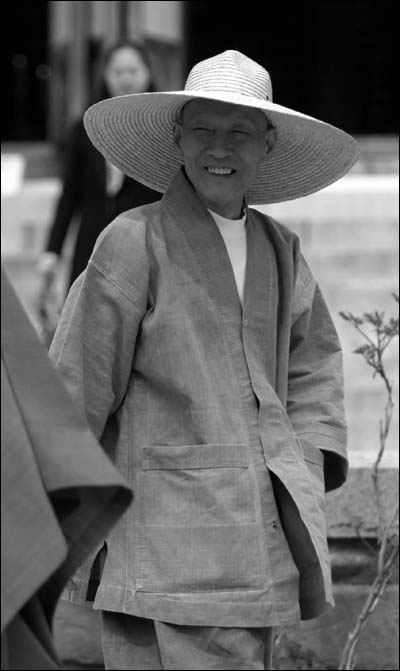

불자와 이야기를 나누시며 활짝 웃고 있는 스님의 모습이다. 사진집에 실린 사진은 모두 18. 웃는 모습은 딱 둘이다. 스님께서는 절(寺) 가운데 최고는 친절(親切)이라 하셨다. 사진집은 크게 둘로 구성돼 있다. 하나는 여느 사진집과 같은 책이요, 둘은 사진을 액자에 담을 수 있도록 작품 사진으로 인화했다. 늘 스님과 함께하고 싶은 이들을 위한 작가의 '친절'이다.

"아무리 어둡고 험난한 길이라도

나 이전에

누군가는 이 길을 지나갔을 것이고,

아무리 가파른 고갯길이라도

나 이전에

누군가는 이 길을 통과했을 것이다.

아무도 걸어본 적이 없는

그런 길은 없다.

어둡고 험난한 이 세월이

비슷한 여행을 하는

모든 사람들에게

도움과 위로를 줄 수 있기를."

- 베드로시안의 '그런 길은 없다'(법정, <오두막 편지>)

"삶이란 우리가 누구에게서 배우는 것이 아니다. 교과서에서 배우는 것이 아니다. 우리가 순간순간 내 눈으로 직접 보고 귀로 듣고 이해하면서 새롭게 펼쳐가는 어떤 기운 같은 것이다. 우리가 산다는 게 세 끼 밥 먹고 직장 왔다갔다 출퇴근길에 고생하며 사는 것, 이것이 사는 게 아니다. 그건 숨 쉬는 것일 뿐이다. 삶은 누구에게서 배우는 게 아니라, 직접 내 눈으로 보고, 귀로 듣고, 순간순간 이해하면서 새롭게 펼쳐가는 것이다.(<산에는 꽃이 피네>)"

"'입 안에 말이 적고, 마음에 일이 적고, 뱃속에 밥이 적어야 한다. 이 세 가지 적은 것이 있으면 신선도 될 수 있다.' 처음 세속의 집을 등지고 출가할 때 그 첫마음을 잊지 말라.(<오두막 편지>)"

1년 전 스님이 우리 곁을 떠나셨을 때, 우리는 스님의 법문에 목말라 했다. 그래서 스님의 말과 글과 책을 찾았다. 그리곤 스님의 빈자리를 슬퍼했다. 그때의 마음, 그때의 첫 마음, 그때의 초발심을 우리는 이미 잊었다.

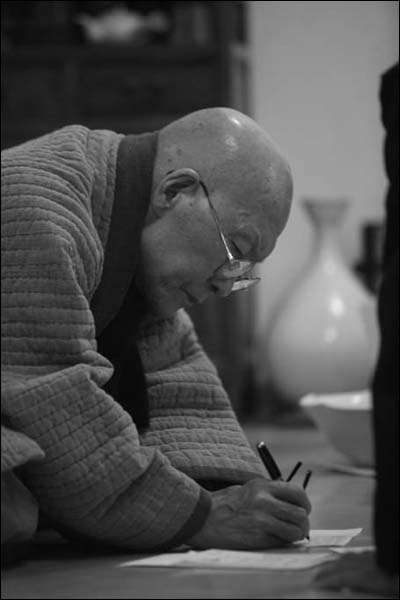

스님이 입적하시기 1년 전인 2009년 2월에 찍은 사진이다. 기침을 연달아 하시던 때었다.

"크게 버리는 사람만이 크게 얻을 수 있다는 말이 있다. 물건으로 인해 마음을 상하고 있는 사람들에게는 한번쯤 생각해볼 말씀이다. 아무것도 갖지 않을 때 비로소 온 세상을 갖게 된다는 것은 무소유의 또 다른 의미이다.(법정, <무소유>)"

언젠가 스님을 가까이서 뵐 수 있었다. 환경에 대한 깊은 관심을 말씀하셨다. 그러다 "나도 고향이 해남이요"하셨다. 스님과 같은 고향인 해남을 떠나 광주로 고등학교에 진학했다. 중학교 때 영어 선생님이 광주로 전근 와 계셨다.

선생님 댁에 놀러 갔더니 범우사판 문고본 <무소유>를 선물로 주셨다. 스님과의 첫 만남이었다. 책장이 닳도록 읽었다. 정말이지 백여 번 가까이 읽었을 것이다. 어린 시절의 책들은 다 흩어지고 말았지만, 이 책만은 모시고 다녔다. 그럼에도 정작 배워야할 '무소유'는 배우지 않았다. 못난 중생이다. 그래서 <비구, 법정法頂>을 넘기는 것이 한없이 죄송스럽다.

<무소유>만큼이나 좋아했던 책이 당시 샘터사에서 나왔던 <서 있는 사람들>이다. "열린 귀는 들으리라…" 부분이 주명덕 선생이 찍은 스님의 뒷모습 사진과 함께 책 뒷표지에 실려 있었다. 그냥 외우고 살았다. 틈만 나면 외우고 다녔다. 바로 그 부분의 원전이다.

시간의 주재자 호라 박사가 모모에게 들려 준 이야기다. '시간은 참된 소유자를 떠나면 죽은 시간이 되고 말아. 왜냐하면 모든 사람들이 저마다 자신의 시간을 갖고 있기 때문이지. 그래서 이것이 참으로 자신의 시간일 때만 그 시간은 생명을 갖게 되는 거란다.' 열린 귀는 들으리라. 한때 무성하던 것이 져 버린 이 가을의 텅 빈 들녘에서 끝없이 밀려드는 소리 없는 소리를, 자기 시간의 꽃들을.(<서 있는 사람들>)

작가는 지금도 스님의 날카로운 눈빛을 잊지 못한다.

"내게 남아 있는 스님의 유산 가운데 하나라고도 말할 수 있다. 만약 스님의 눈빛이 없었더라면 나는 스님을 7년 동안이나 계속해서 찍을 수 없었을 것이다."

작가에게 있어 스님을 사진 찍는 일은 '공양(供養)'이었다. 그래서 스스로 '사진 공양'이라 했다. 그래서 사진집 또한 '헌정 사진집'이라 이름 더했다.

"저녁노을 앞에 설 때마다 우리들 삶의 끝도 그처럼 담담하고 그윽할 수 있을까 묻고 싶어진다. 온갖 집착에서 벗어나 꽃이 피었던 그 가지에서 무너져 내리듯이, 삶의 가지에서 미련 없이 떠나 대지로 돌아갈 수 있을 것인가.(<봄 여름 가을 겨울>)"

스님은 미련도, 집착도 없이 대지로 돌아갔다. 불일암(佛日庵)과 강원도 오두막의 꽃밭으로 돌아갔다. 삶의 엄숙함과 함께 죽음의 엄숙함을 우리 곁에 내보이셨다.

한 생애를 막음하는 죽음은 엄숙하다. 저마다 홀로 맞이하는 죽음이므로 타인의 죽음을 모방하거나 흉내 낼 수 없다. 그만의 죽음이기 때문에 그만큼 엄숙하다.(<아름다운 마무리>)

그럼에도 우리는 스님을 그리워한다. 돌아가신 부모님 그리워하듯 그리워한다. 강원도 어딘가 오두막에 홀로 계신다는 것만으로도 우리에게 위안이고 행복이었던 스님, <비구, 법정法頂>.

그립습니다. 어서 돌아오십시오.

우리는 만날 때에 떠날 것을 염려하는 것과 같이

떠날 때에 다시 만날 것을 믿습니다.

아아, 님은 갔지마는 나는 님을 보내지 아니하였습니다.

제 곡조를 못 이기는 사랑의 노래는 님의 침묵을 휩싸고 돕니다.(한용운, '님의 침묵')

출처 : 벌써 1년...법정스님, 이렇게 돌아오셨네요 - 오마이뉴스